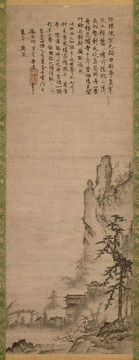

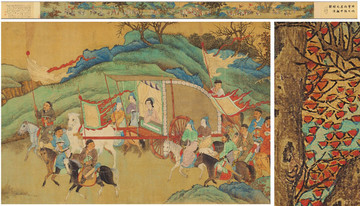

張可觀(1256年—1321年),元代畫家,華亭(今松江市)人,畫風(fēng)學(xué)馬遠(yuǎn)。

畫面描繪了中秋之夜,佳人露臺(tái)賞月的情景,從這幅畫里,可以很明顯地感受到源自馬遠(yuǎn)的邊角風(fēng)格,樓臺(tái)的界畫畫法,奇崛的松樹(shù)以及蒼潤(rùn)的遠(yuǎn)山,都顯示出宋代院體畫的高古氣韻。張可觀的作品流傳下來(lái)的極少,藏于美國(guó)大都會(huì)藝術(shù)博物館的《露臺(tái)月夜圖》幾乎是現(xiàn)在唯一能夠找到的張可觀的傳世畫作。南宋覆滅進(jìn)入元代后,作為院體派繪畫主流的水墨蒼勁畫派在元初遭遇巨變。這一是因元代廢除畫院,令作為院體主流的這路畫風(fēng)失去了用武之地。二則因?yàn)橼w孟頫的出現(xiàn),他所倡導(dǎo)的“復(fù)古”與“書畫合璧”的主張,開(kāi)啟了文人畫的一代新風(fēng)。于是從宋代延續(xù)的院體水墨蒼勁的畫風(fēng)迅速走向衰落,僅靠少數(shù)幾位畫家勉強(qiáng)維系血脈。在這少數(shù)的幾位畫家中,就有張可觀。陳繼儒《筆記》中載:張可觀與吳仲圭游,故其筆力古勁,無(wú)俗弱之氣。明代朱謀垔《畫史會(huì)要》在描述明代畫家莊瑾的繪畫風(fēng)格時(shí)將張可觀作為重要參照:(莊瑾)山水法夏珪、馬遠(yuǎn),評(píng)者云:“乏秀澗之氣”;或云“張可觀以后一人而已”。

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的張可觀露臺(tái)月夜圖公版圖片下載,原創(chuàng)作者是張可觀,由設(shè)計(jì)師lynn之上傳,作品分類為其他設(shè)計(jì)下的美術(shù)繪畫,像素尺寸5438×4800(PX),分辨率為300DPI,格式為TIF,源文件總共74.70 MB,建議使用圖片查看器軟件打開(kāi)。瀏覽本次作品的您可能還對(duì)工筆畫設(shè)計(jì)模板,山水小品設(shè)計(jì)素材,元代小品背景模板,中秋源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫(kù),所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬(wàn)元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識(shí)

- 常見(jiàn)問(wèn)題

- 上傳問(wèn)題

- 購(gòu)買問(wèn)題

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號(hào)

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問(wèn):姚小娟(浙江天冊(cè)律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報(bào)電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號(hào)  網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照