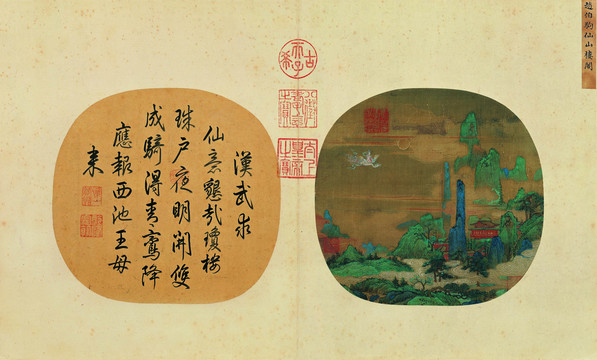

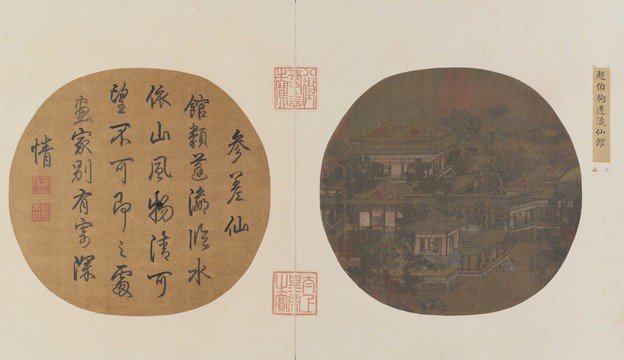

趙伯駒(約1120年—約1182年),字千里,汴京(今河南開封)人。南宋著名畫家。宋朝宗室,宋太祖七世孫。宋室南渡后流寓錢塘(今浙江杭州),后以畫扇為宋高宗趙構賞識并予召見,曾官至浙東兵馬鈐轄。工畫山水、花果、翎毛,筆致秀麗,尤長金碧山水。遠師李思訓父子,筆法纖細,直如牛毛,極細麗巧整的風致,建南宋畫院的新幟。 [1]

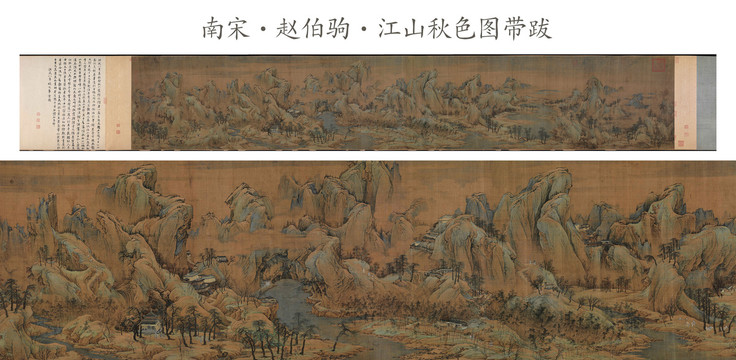

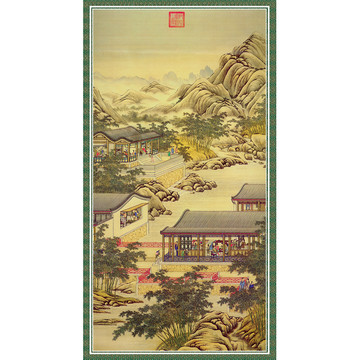

《江山秋色圖》是一幅長卷山水,絹本,青綠設色,明人題為趙伯駒畫。縱56.6厘米,橫323.2厘米。這一畫卷以極為豐富的取材,展示了深秋遼闊的.山川郊野的壯麗景色。所畫重巒疊嶂,奔騰起伏,嶙峋醒目,懸崖間行云繚繞,瀑布飛濺,山下河川回環(huán),碧水漣漪,峰間水畔,穿插安排樓觀屋宇,棧道回廊,水閣長橋,配襯以蒼松古柏,茂林修竹,錯落有致,聚散得宜。其間還展現(xiàn)了眾多的人物活動:有三三兩兩閑步于竹徑者,放收于林間者,待渡于溪岸、垂釣于水濱者,游人拾級登高,還有人居山頂高樓侃侃而談。江上小舟蕩漾,車馬行旅正翻山越嶺而來。人物比例雖極小,但須眉表情清晰可見,極為生動傳神。全圖布局嚴謹,勾勒精細,設色絢爛,以石青石綠為主,兼用朱、赭、白等色,色調明快和諧。魯迅先生說:“宋的院畫,萎靡柔媚之處當舍,周密不茍之處是可取的?!壁w伯駒的《江山秋色圖》正是這樣一幅從構思構圖到勾勒設色都“周密不茍”的佳作。他以卓越的藝術手法,再現(xiàn)了祖國錦繡河山之美,宛如一組層次豐富,節(jié)奏多變的交響詩,使觀賞者為之心潮激蕩。

匯圖網提供優(yōu)質精美的趙伯駒江山秋色圖卷公版圖片下載,原創(chuàng)作者是趙伯駒,由設計師世界名畫之家上傳,作品分類為設計素材下的文化藝術,像素尺寸48898×6569(PX),分辨率為300DPI,格式為TIF,源文件總共792.72 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對江山秋色圖設計模板,南宋設計素材,古畫背景模板,壁畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 關于匯圖

- 關于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務咨詢)

業(yè)務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業(yè)務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照

網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照