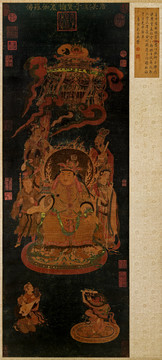

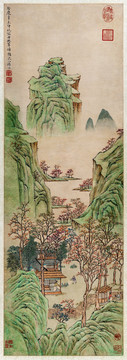

吳彬(生卒年不詳,約活躍在16世紀后期—17世紀前期),字文中,號枝隱頭陀,福建莆田人,明萬歷中曾官工部主事,為明末變形主義繪畫大家。其人物、佛像吸收了五代貫休的畫法,奇形怪態(tài),或粗勁厚重,或秀雅綿密;山水師法自然而又夸張變形,常畫仙山異境,筆法精整,畫風奇特,獨具一格。

本幅《跋陀羅像》選自吳彬《楞嚴廿五圓通佛像冊》,該冊描繪《楞嚴經》所載二十五位菩薩取得圓通法門的要訣,畫各菩薩因法門不同的樣態(tài)。人物胡貌梵相,意態(tài)毫發(fā),敷色明艷古雅,筆墨亦蘊藉而富變化,取景及樹石造形,均著意夸大變形,古拙而有奇趣。畫家舍棄對經文情節(jié)的交代,更關注得到圓通剎那的可視化效果。明人熱衷此經,不僅注述解經,更讀誦奉行。此套圖像,正是此一風潮的重要產物。

跋陀羅為梵語 Bhadra 的音譯,漢語意義為“賢”,主要出現(xiàn)在一些神祗譯名和早期佛法傳教僧侶的譯名。

匯圖網提供優(yōu)質精美的吳彬跋陀羅像公版圖片下載,原創(chuàng)作者是吳彬,由設計師koho上傳,作品分類為其他設計下的美術繪畫,像素尺寸4190×6242(PX),分辨率為300DPI,格式為TIF,源文件總共149.73 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對萬歷設計模板,人物設計素材,佛像背景模板,佛畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 關于匯圖

- 關于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務咨詢)

業(yè)務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業(yè)務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照

網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照