仲淹(989-1052),字希文,蘇州吳縣(今江蘇蘇州市)人。北宋著名政治家、文學家。其父范墉,任武寧軍節(jié)度掌書記。范仲淹兩歲喪父,家境衰落。他不但從小勤奮好學,而且胸懷遠大政治抱負,以天下為已任。宋真宗大中祥符八年(1015)中進士。仁宗時曾任秘閣校理,他為人忠直,極言敢諫,曾被貶河中府通判。仁宗明道二年(1033)任右司諫,景佑年間知開封府,上《百官圖》,譏刺宰相呂夷簡不能選賢任能,被貶饒州??刀ㄔ辏?040),召范仲淹為龍圖閣直學士,陜西經略安撫副使,兼知延州,以防御西夏侵擾,他采取了一系列切實可行的措施,卓有成效地鞏固了西北邊防,聲望大增,于仁宗慶歷三年(1043)回朝任樞密副使、參知政事,繼而向仁宗提出改革政治的十項主張,這就是后人所稱的“慶歷新政”。這些新的政治措施遭到保守勢力的聯(lián)合進攻,范仲淹被迫離開朝廷,罷去參知政事,新政失敗。此后他又知鄧州、杭州、青州等地,最后病死于徐州。卒贈兵部尚書,謚文正。范仲淹在學術上以易學著名,其文學亦為后世景仰,在文風卑弱的宋初,范仲淹反對西昆派,反對駢體文,主作用質樸的、有實際社會內容的作品來矯正文弊。他一生論著很多,詩、詞、散文都很出

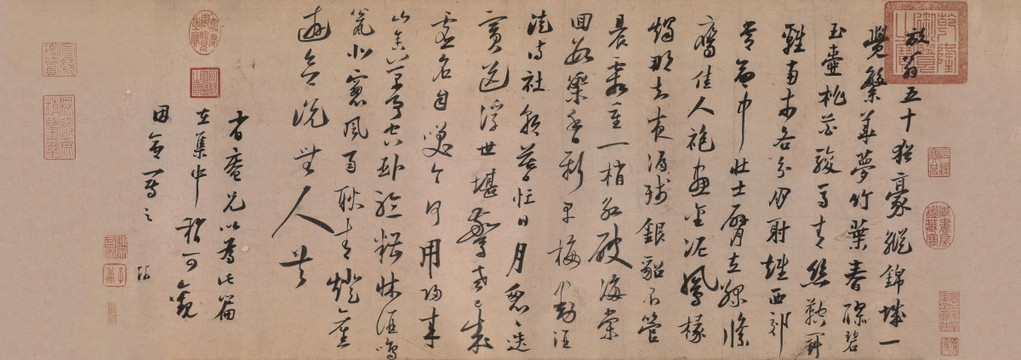

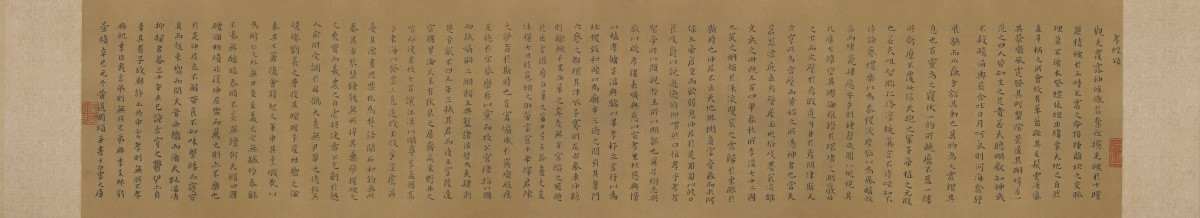

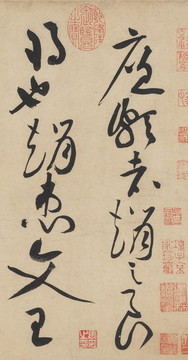

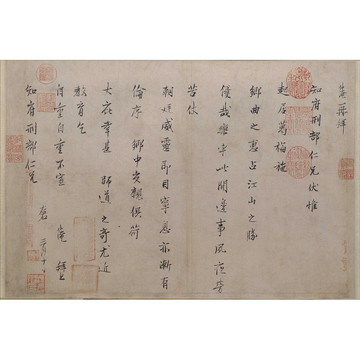

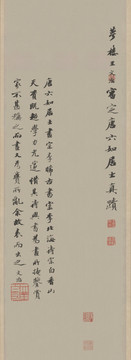

宋范仲淹《二札帖邊事帖》書法瘦硬方正,清勁中有法度。人常將此書風喻其人品,稱公書莊嚴清澈,信如其品。此件作品曾經清乾隆、嘉慶、宣統(tǒng)內府遞藏。清阮元《石渠隨筆》、內府《石渠寶笈·續(xù)編》等書著錄。

匯圖網提供優(yōu)質精美的宋,范仲淹,二札帖公版圖片下載,原創(chuàng)作者是范仲淹 ,由設計師觀堂文化上傳,作品分類為其他設計下的美術繪畫,像素尺寸6004×4000(PX),分辨率為300DPI,格式為TIF,源文件總共68.73 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對傳世名畫設計模板,國畫設計素材,中國傳世名畫背景模板,水墨畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 關于匯圖

- 關于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務咨詢)

業(yè)務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業(yè)務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照

網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照